The pianist Ragna Schirmer has been publishing texts, speeches and essays for many years. She was a columnist for the city magazine Zachow in Halle an der Saale. Since 2022, Ragna Schirmer has been writing her column, Frequency: always from the heart. The column discusses her experiences as a travelling musician, explores piano pedagogy and the small boards made of ebony and ivory that mean the world to her.

Ragna Schirmer permitted us to publish her text. Thank you so much!

Ragna Schirmer

January 2025

At the beginning of a new year, we prepare for anniversaries, milestone birthdays of famous people and other occasions to celebrate and commemorate. 2025 brings a special event to mind; exactly 200 years ago, the then 16-year-old Louis Braille invented a braille system based on six embossed dots that is easy to learn and can be used internationally. This alphabet was disseminated quickly and taught in institutions, and is still used worldwide today. The name Braille has even become the official term for the alphabet for the blind. Its creator based his ideas on the experiences of others who had already experimented with convex characters, boxes covered with letters as well as wooden blocks for reading before him. When looking at the genesis of braille, one name immediately springs to my mind: Maria Theresia Paradis. She lived in Vienna during Mozart’s time, was acquainted with and had friendships with important representatives of Viennese Classicism, and caused quite a stir with her singing, her piano playing and her own compositions.

I have been interested in the biography of this blind artist for quite a while, and that’s why, in the first few days of 2025, I took a trip to Vienna’s museums to see the few remaining exhibits from the life of Maria Theresia Paradis. On the return journey, Deutsche Bahn gave me an extra four hours, so I thought long and hard about seeing and being seen.

The eye is generally considered to be our most important sensory organ, with which we take in most of the world around us. However, seeing alone does not mean comprehending; in the best case, the absorbed stimuli should be internalised through feelings and connected by the mind, and so enter our consciousness as information. If the eye fails, other senses take over the role of perceiving things, e.g. hearing, smelling and touching.

At this point, I would like to share an observation from my school days: I grew up in Hildesheim and was fortunate to attend the humanistic Andreanum secondary school. This church-sponsored school with a long tradition – Georg Philipp Telemann himself was a student here – is not only dedicated to arts education, but has also been putting the idea of inclusion into practice for a long time, by providing a fully integrated and unrestricted education for students with disabilities. In the class above mine, there was Daniel, a blind violinist with extraordinary musical talent. I overheard the teachers saying that all the students in the community around Daniel, without exception, performed significantly better in science subjects than others. Why? Because these students had learned to look closely and then describe exactly what they could see. The description of a physical experiment in my class sounded something like this: ‘Yes, and then there’s a tube going up, there’s some kind of steam in it…’ In Daniel’s class, on the other hand, it sounded different: ‘We see a glass flask, about 15 centimetres in diameter, tapering upwards and sealed with a rubber stopper. In this stopper is a tube, hardly wider than a straw, which makes a 2-hands-broad right-angled bend aside above the flask…’ The students had taken over the seeing for Daniel. And thus improved their own seeing. Empathy is obviously the perception of the world for the benefit of someone else’s senses. ‘Who is actually limited?’ I then asked myself in my physics class.

It may not be a coincidence that the topic of seeing has preoccupied me for a long time. Twelve years ago, for example, I initiated the Blendwerk project about the oculist John Taylor, known as star stabber. The word ‘star’ has a double meaning in this case: as an oculist of the 18th century, Taylor treated cataracts of celebrities by inserting pigeon droppings into the incised eyes of his patients. These operations often took place in front of an audience. When purchasing a ticket for these peculiar demonstrations, the audience was obliged to leave the city before the patient woke up. The quack himself was usually long gone by then, with his travelling fair a long way off. Both Johann Sebastian Bach and George Frederic Handel succumbed to the doctor’s fatal call, with the former dying directly from the consequences of the operation. The ability to see seems to be so fundamental that sometimes everything is risked to regain it.

In terms of seeing and being seen, the vain oculist Taylor is of course an ambivalent individual in many ways – turning desperate people painfully blind in front of a gawking crowd in order to elevate oneself above them and present one’s own supposed successes on a stage is ethically highly disconcerting, but it fits with the popular fairground ideas of past eras. Maria Theresia Paradis was also put on display; her concerts were not only sought after for artistic reasons, but also for voyeuristic ones. It is said that the doctor Anton Mesmer used hypnosis and magnet therapy to provide the girl, who went blind at a young age, with temporary relief. Of course, this was considered a sensation and was meant to be seen! But for a musician who had grown accustomed to a life in the dark, both in terms of her art and her self-perception, the sudden and unfamiliar ability to see light and shadow was more than just unfamiliar. It was reported that while ‘sighted’, she was no longer able to play, and the story goes that the treatment was then discontinued. We can no more verify whether this decision was made because of the ambition of her impatient parents or of the drying up of funds from the imperial blind pension, than the story of the temporary cure itself. A wonderful examination of this episode is provided by the film LICHT (Light) by Barbara Albert, starring Maria Dragus and Devid Striesow.

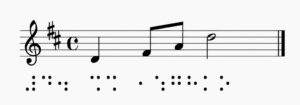

Throughout her life, Maria Theresia Paradis was a ‘faceless’ person. That’s what blind people were called back then. But in her case, the facelessness was characterised by strong contours: she played the piano, composed, sang and dedicated herself to education, especially the musical education of blind girls. She invented a tactile notation box for her students and had it built by her partner Johann Riedinger. And it was precisely this notation box that inspired the teacher Valentin Haüy, who is considered the founder of the plastic letters and whose student in turn was Louis Braille. The original exhibit of the Paradis notation box can still be admired in Vienna, and on a replica below, the viewer can feel the first four bars of Mozart’s Sonata in C. During my recent visit to the Museum of Musical Instruments at the Hofburg, I spent so long feeling my way around this box that the security guards became uneasy… I have been extremely fascinated by this invention!

What also made me particularly elated during my trip to Vienna was that the art of Maria Theresia Paradis was indeed ‘seen’: the so-called Stammbuch, a travel diary of the artist, in which contemporaries and companions signed and left personal greetings, is kept in the Vienna City Library,. There are poems, drawings, texts full of admiration and respect.

I cannot sign this book, but I can express my respect for this woman in my own way by performing concerts of her works. Unfortunately, we have no records of which works she played at her concerts, and her piano concertos and many of her compositions are unfortunately considered lost. However, I was able to collect some pieces from her pen as well as works dedicated to her, which I am currently enjoying rehearsing. I am very grateful to some event organisers, especially the Mozartfest Würzburg, for agreeing to the experiment of holding the concerts in the dark, either partially or completely. I am looking forward to the audience’s reports on whether or not listening and feelings intensify when seeing is restricted. It is not for nothing that we close our eyes when we are particularly enjoying something!

Many years ago, when I took up my first professorship in Mannheim, I ventured to conduct a corresponding experiment with my class at the time: we studied all 24 Preludes by Claude Debussy together and divided them up among the students for the performance. The works were then performed on two grand pianos, each of which was illuminated only by a tiny reading lamp on the keys, without interruption from applause or light. Otherwise, the hall was completely dark. During one piece, the players on the other grand piano changed, invisibly to the audience. Nobody knew or saw who was playing; they limited themselves to listening and experiencing. And something extraordinary happened: without exception, all the young pianists played with much more confidence and intensity of expression than in other concerts. Afterwards, we analysed the experience from an educational point of view: I was told that the students felt much freer without the pressure of being seen. They only felt a sense of responsibility for the group and the collective success. The great stage fright of being judged was completely eliminated due to being invisible. The music, on the other hand, was intensified, and the focus was on the effort of expression and the will to create.

I have thought about this experience a lot and I like to mention it in seminars on the subject of performance training. Obviously, seeing and being seen have many facets. Several decades have passed since then and, without glasses, my eyes can no longer read music or write texts either. But luckily there are means! And with this in mind, I congratulate Braille on its birthday and look forward to the memorable concerts in honour of Maria Theresia Paradis.

Sincerely,

Source: www.ragna-schirmer.com

Sehen und Gesehen-Werden

Die Pianistin Ragna Schirmer veröffentlicht seit vielen Jahren Texte, Festreden und Essays. Sie war Kolumnistin für das Stadtmagazin “Zachow” in Halle an der Saale. Seit 2022 schreibt Ragna Schirmer ihre “KlavierKolumnen” über Erlebnisse als reisende Musikerin, über Klavierpädagogik und die kleinen Bretter aus Ebenholz und Elfenbein, die ihre Welt bedeuten. Frequenz: immer von Herzen.

Diesen Text, in dem es auch um Braille-Notenschrift geht, hat Ragna Schirmer uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Ragna Schirmer

Januar 2025

Zu Beginn eines neuen Jahres bereiten wir uns auf Jubiläen, runde Geburtstage berühmter Persönlichkeiten und andere Anlässe zum Feiern und Gedenken vor. 2025 kommt mir ein besonderes Ereignis in den Sinn: Vor genau 200 Jahren erfand der damals 16-jährige Louis Braille eine Blindenschrift, basierend auf sechs Punkten, leicht erlern- und international anwendbar. Diese Schrift verbreitete sich schnell, wurde institutionell unterrichtet und besitzt bis heute weltweit Gültigkeit. Der Name “Braille” ist mittlerweile sogar ein offizieller Terminus für “Blindenschrift”. Deren Urheber stützte seine Ideen auf Erfahrungen anderer, die vor ihm schon mit erhabenen Zeichen, Setzkästen und Holzklötzchen zum Lesen experimentiert hatten. Betrachtet man die Genese der Blindenschrift, fällt mir ein Name sofort auf: Maria Theresia Paradis. Sie lebte zu Mozarts Zeit in Wien, war mit bedeutenden Vertretern der Wiener Klassik bekannt, befreundet, und sie erregte großes “Aufsehen” durch ihren Gesang, ihr Klavierspiel sowie eigene Kompositionen.

Mich beschäftigt die Biographie dieser blinden Künstlerin schon eine ganze Weile, und deshalb unternehme ich in den ersten Tagen des Jahres 2025 eine Reise nach Wien, um mir die wenigen noch erhaltenen Exponate aus dem Leben der Maria Theresia Paradis in den Museen der Metropole anzuschauen. Auf der Rückfahrt schenkt mir die Deutsche Bahn vier Stunden zusätzliche Zeit, so denke ich ausgiebig über das “Sehen und Gesehen-Werden” nach.

Das Auge wird allgemein als unser wichtigstes Sinnesorgan bezeichnet, mit dem wir zunächst den größten Teil der uns umgebenden Welt aufnehmen. Ein “Begreifen” indes kann das Sehen allein noch nicht sein; die aufgenommenen Reize sollten im besten Fall über Gefühle verinnerlicht und vom Verstand verknüpft werden und somit als Informationen in unser Bewusstsein dringen. Fällt das Auge aus, übernehmen andere Sinne die Rolle des Wahrnehmens: Hören, Riechen und Tasten beispielsweise.

An dieser Stelle möchte ich eine Beobachtung aus meiner Schulzeit schildern: Ich wuchs in Hildesheim auf und durfte das humanistische Gymnasium Andreanum besuchen. Diese Schule in kirchlicher Trägerschaft mit einer langen Tradition – schon Georg Philipp Telemann besuchte diese Institution – hat sich nicht nur der musischen Bildung verschrieben, sondern verwirklicht seit langem die Idee einer gelebten und erlebten Inklusion, indem Schülerinnen und Schüler mit Einschränkungen ganz selbstverständlich und uneingeschränkt beschult werden. Eine Klasse über mir gab es Daniel, einen blinden und musikalisch extrem begabten Geiger. Mir kam zu Ohren, wie die Lehrer sich darüber unterhielten, dass ausnahmslos alle Schülerinnen und Schüler in der Gemeinschaft um Daniel herum deutlich besser in naturwissenschaftlichen Fächern abschnitten als andere. Warum? Weil diese Schüler gelernt hatten, genau hinzuschauen und danach das Gesehene absolut exakt zu beschreiben. Die Darstellung eines physikalischen Versuchsaufbaus klang in meiner Klasse etwa so: “Ja, und dann geht so ein Rohr nach oben, da ist irgendwie Dampf drin…” In Daniels Klasse hingegen hörte sich das anders an: “Wir sehen einen gläsernen Kolben, Durchmesser circa 15 Zentimeter, der sich nach oben verjüngt und mit einem Gummistopfen abgedichtet ist. In diesem Stopfen steckt ein Röhrchen, kaum breiter als ein Strohhalm, was etwa 2 Händebreit über dem Kolben einen rechtwinkligen Knick zur Seite macht…” Die Schülerinnen und Schüler hatten das Sehen für Daniel übernommen. Und somit ihr eigenes Sehen verstärkt. Empathie ist also offensichtlich die Wahrnehmung der Welt für die Sinne eines anderen. “Wer ist denn eigentlich eingeschränkt?”, fragte ich mich daraufhin in meinem Physik-Unterricht.

Es mag also kein Zufall sein, dass das Thema “Sehen” mich schon lange beschäftigt. Vor zwölf Jahren beispielsweise initiierte ich das Projekt “Blendwerk” über den Okulisten John Taylor, genannt “Starstecher”. Wobei das Wort “Star” in diesem Fall doppelte Bedeutung hat: Als Augenstecher des 18ten Jahrhunderts behandelte Taylor nämlich den Grauen Star bei Prominenten, indem er Taubenkot in die aufgeschnittenen Augen der Patienten einbrachte. Diese Operationen fanden nicht selten vor Publikum statt. Verbunden mit dem Erwerb einer Eintrittskarte für die absonderlichen Vorführungen war die Verpflichtung, die Stadt vor Erwachen des Behandelten verlassen zu haben. Der Quacksalber selbst war in der Regel dann auch schon mit seinem Jahrmarktswagen weit fort. Sowohl Johann Sebastian Bach als auch Georg Friedrich Händel “erlagen” dem fatalen Ruf dieses Arztes, wobei ersterer unmittelbar an den Folgen der Operation verstarb. Der Verlust der Sehkraft scheint also derart elementar, dass mitunter alles riskiert wird, um sie wiederzuerlangen.

Im Hinblick auf “Sehen und Gesehen-Werden” ist die Figur des eitlen Okulisten Taylor natürlich mehrfach ambivalent: Das leidvolle Erblinden verzweifelter Menschen einer gaffenden Masse zur Schau zu stellen, sich selbst darüber zu erheben und die eigenen vermeintlichen Erfolge auf einer Bühne zu präsentieren, das ist ethisch höchst befremdlich, passt aber zu den populären Jahrmarkts-Ideen vergangener Epochen. Auch Maria Theresia Paradis wurde zur Schau gestellt: Ihre Konzerte waren sicher nicht nur in künstlerischer Hinsicht, sondern auch aus voyeuristischen Gründen begehrt. Es wird überliefert, dass der Arzt Anton Mesmer dem jung erblindeten Mädchen mithilfe von Hypnosen und einer Magnet-Kur wohl kurzzeitig Linderung verschaffte. Das galt natürlich als Sensation und sollte gesehen werden! Nur war die plötzliche und ungewohnte Fähigkeit, Licht und Schatten zu sehen, für eine Musikerin, die sich in ihrer Kunst und Selbstwahrnehmung im Dunkeln eingerichtet hatte, mehr als nur ungewohnt. Man berichtete, sie habe “sehend” nicht mehr spielen können. Und der Erzählung nach wurde daraufhin die Behandlung abgebrochen. Ob diese Entscheidung dem Ehrgeiz ungeduldiger Eltern geschuldet war oder versiegender Zuwendungen aus der kaiserlichen Blindenpension, das können wir heute ebensowenig verifizieren wie die Geschichte um die vorübergehende Heilung selbst. Eine wunderbare Auseinandersetzung mit dieser Episode bietet der Film “LICHT” von Barbara Albert mit Maria Dragus und Devid Striesow in den Hauptrollen.

Maria Theresia Paradis war zeitlebens eine “Gesichtslose”. So wurden Blinde damals genannt. Aber in ihrem Fall war die Gesichtslosigkeit geprägt von starken Konturen: Sie spielte Klavier, komponierte, sang und verschrieb sich der Pädagogik, insbesondere der musikalischen Ausbildung blinder Mädchen. Sie erfand einen Setzkasten zum Ertasten von Noten und ließ ihn von ihrem Lebensgefährten Johann Riedinger bauen. Und genau dieser Setzkasten inspirierte den Pädagogen Valentin Haüy, der als Begründer der plastischen Blindenschrift gilt und dessen Schüler wiederum Louis Braille war. Das originale Exponat des Setzkastens der Paradis ist in Wien noch zu bewundern und auf einer Replique darunter darf der Betrachter selbst die ersten vier Takte der Sonata in C von Mozart erfühlen. Bei meinem jetzigen Aufenthalt im Musikinstrumentenmuseum der Hofburg habe ich so lange an diesem Kasten herumgetastet, dass man seitens der Ordnungskräfte schon unruhig wurde… Ich war und bin ungeheuer fasziniert von dieser Erfindung!

Was mich bei meiner Reise nach Wien ebenfalls besonders gefreut hat, ist, dass die Kunst der Maria Theresia Paradis eben doch “gesehen” wurde: In der Wienbibliothek liegt das sogenannte “Stammbuch”, ein Reisetagebuch der Künstlerin, in das sich Zeitgenossen und Wegbegleiter einschrieben und persönliche Grüße hinterließen. Es gibt Gedichte, Zeichnungen, Texte voller Bewunderung und Hochachtung.

In dieses Buch darf ich mich nicht eintragen, aber ich kann meiner Hochachtung für diese Frau auf meine Weise Ausdruck verleihen, indem ich Konzerte mit ihren Werken aufführe. Leider fehlen uns Aufzeichnungen darüber, welche Werke sie in Konzerten spielte, und ihre Klavierkonzerte und viele ihrer Kompositionen gelten als verschollen, leider. Doch konnte ich einige Stücke aus ihrer Feder sowie ihr gewidmete Werke zusammentragen, die ich derzeit mit Genuss einstudiere. Sehr dankbar bin ich einigen Veranstaltern, allen voran dem Mozartfest Würzburg, dass sie sich auf das Experiment einlassen, die Konzerte ganz oder teilweise im Dunkeln stattfinden zu lassen. Ich bin gespannt auf die Berichte des Publikums, ob und wie sich das Hören und Fühlen verstärkt, wenn das Sehen eingeschränkt ist. Nicht umsonst schließen wir ja bei besonderem Genuss die Augen!

Vor vielen Jahren, als ich in Mannheim meine erste Professur antrat, habe ich mit meiner damaligen Klasse ein entsprechendes Experiment gewagt: Wir studierten gemeinsam alle 24 Préludes von Claude Debussy ein und teilten sie unter den Studentinnen und Studenten zum Vortrag auf. Im Konzert erklangen die Werke dann an zwei Flügeln, die lediglich durch jeweils eine winzige Leselampe auf den Tasten erhellt waren, ohne Unterbrechung durch Applaus oder Licht. Im Saal war es ansonsten vollkommen dunkel. Während eines Stückes wechselten am jeweils anderen Flügel die Spielenden, für das Publikum unsichtbar. Niemand wusste oder sah, wer spielte, man beschränkte sich auf das Hören und Erleben. Und es geschah etwas Außergewöhnliches: Ausnahmslos alle jungen Pianisten und Pianistinnen spielten im Vergleich zu anderen Konzerten deutlich sicherer und intensiver im Ausdruck. Hinterher analysierten wir unter pädagogischen Aspekten das Erlebte: Mir wurde berichtet, dass man sich viel freier gefühlt habe ohne den Druck des “Gesehen-Werdens”. Lediglich die Verantwortung für die Gemeinschaft und das kollektive Gelingen habe in den Adern gekribbelt, das große Lampenfieber des persönlich “Bewertet-Werdens” sei durch das Unsichtbar-Sein aber komplett entfallen. Die Musik hingegen habe sich verstärkt, das Bemühen um Ausdruck und der Wille zum Gestalten im Vordergrund gestanden.

Über diese Erfahrung habe ich viel nachgedacht und ich erwähne sie in Seminaren zum Thema Auftrittstraining gerne. Das Sehen und das Gesehen-Werden haben “offensichtlich” vielerlei Facetten. Mittlerweile sind einige Jahrzehnte vergangen und auch meine Augen können ohne Brille keine Noten mehr lesen oder Texte schreiben. Aber glücklicherweise gibt es Hilfsmittel! Und in diesem Sinne gratuliere ich der Braille-Schrift zum Geburtstag und freue mich auf die besonderen Konzerte zu Ehren von Maria Theresia Paradis.

Herzlichst,

Quelle: www.ragna-schirmer.com

useful links:

Read all articles on: livingbraille.eu

Contact us with your contributions, ideas and questions by: braille200@livingbraille.eu

Social media: Braille 200 on Facebook